老舗と気鋭店が生み出す京料理は、京文化のさらなる隆盛を支えています。京文化を担う料理人にもてなしの心と自身の物語を語っていただきました。

NAKAMURA KYOTO CUISINE

京料理 なかむら

■文化文政1800年代から続く

六代目なかむらの店主として

「なかむら」は先祖代々から譲り受けて来たものです。一時的に私が「お借り」しており、譲り受けたものを着実に後の代に繋げ、より良くして返そう。という気持ちで日々仕事に向き合っています。

何代も続くとなると、どうしても代を守る・代を継ぐということだけが注目されがちです。守ることはもちろん大切です。ただ、~でなけれなならないということは無いんです。私は慣習に囚われること無く、自身の尺度と照合した上で、新しい取り組みを実践しています。

父に跡を継ぐ決意を伝えた時に、禅宗のお寺に修行に行って来い。と言われました。親に言われたことは、理屈抜きに「はい」と聞いて行きました。私自身は、当時は何の為に行ったかわからなかったんですよ(笑)。起床は三時(冬季は五時半)の修行僧の生活の中、自身を律し、お経を読んだり、禅問答に接していました。そして、掛け軸をはじめとした日本人の心を表現した様々な作品も、ここで自然と感じ取っていきました。

自分の尺度に大きな自信が持てたのは、この経験があったからこそだと思います。誰よりも日本文化に接していたという自負です。日本の料理にも禅は生きています。文化の礎がそこにはありました。

■世界から見た日本を知る

日本料理アカデミーへの参加

日本料理アカデミーに参加する中で、京料理に対する考え・お店に対する想いが変化していきました。もともと私自身は理屈っぽく、保守的な考えでした。

まず、アカデミーの取り組みの中で海外に行ったことで、日本の良さを改めて実感することができました。行く前は生まれ育った日本は当たり前で、そこまで郷里に対する想いもありませんでした。

アカデミーが作られたのは、日本の料理への様々な危惧があったからです。

和食を知らない人が作る料理が、日本の料理だと認識されていること。海外で和食がヘルシーと見直されブームが到来した時、和食店が海外で一気に立ち並びました。そこで提供されている和食が大変なことになっている実情を知ったんです。

次に、現代人の和食離れです。京都の小学生の好きなメニューのアンケート調査で、ハンバーグやカレーなど洋食が主に占め、和食はベスト10に入っていないという事実にショックを受けました。

そして最後に、日本の食料自給率40%、廃棄率75%というデータ。どう見ても改善されるべき食料事態なんですが、表立って議論されることがありませんでした。

誰かが言い続けていかなければならない課題です。まずは、日本の食文化、本当の日本料理を国内外の人たちに発信すること。そして、広く認知してもらうことが大事なことだと、日本料理を受け継ぐ担い手の一人としてそう強く実感しました。京都市での食育も、こうした想いから教育委員会の人たちと一緒にはじめました。

和食のみならず日本の将来を考え、奇跡的に生まれた会は、NPO法人日本料理アカデミーとなりました。現在は更に活動が広く大きな範囲で活発になっています。京都に店を持つ料理人の皆が一堂に会し、立ちあげの頃は時には店を休むことも辞さない気持ちで活動に取り組んでいます。相当なモチベーションが無いと出来る事ではないでしょう。崇高な理念と誇りをもってアカデミーの活動に取り組んできました。

現在のアカデミーの取り組みの一つとして、監修本である「日本料理大全」があります。魚の包丁の入れ方一つでも、なぜそうするのかという理論からひも解いています。歴史、風土、料理が生まれた背景から道具の説明にいたるまで丁寧に編成されています。日本を代表する京都の日本料理店の培ってきた総力が結集されていますから、この本があったら、修行に行かなくてもいいですよ(笑)。そう思える程の内容です。料理の世界を極めたい人達のためのバイブルと言えます。英語版もあるので、日本をもっと知りたい海外の方にも手に取って頂きたいですね。

■進化する美味しさ

日本料理ラボラトリーでの発見

日本料理アカデミーの食に関する活動の中で、学術的に研究する科学者との交流が広がっていきました。グローバルな視点から見ることで知った日本料理の良さと立ち位置。より新しい観点から日本料理を解明するため、日本料理アカデミー内にラボラトリーができました。

素材を生かすとはどういうことか。

伏木亨教授の指導のもと、固める・わける・つぶす・色などのテーマごとにひたすら研究を重ねる日々を送りました。例えば、固めるだったら魚の血だったり、液体窒素を使ったり、味の良し悪しに関係なく、根気よく実験を重ね、定義を突き詰めていくのです。昔ながら続く調理法に対して、科学的な見地からの意見をくれるので、面白い発見の連続でしたね。そこで気づかされたことは、人間は、自分のやってきたことを正しいと認識し、人がやってきたことを否定してしまいがちだという事です。

当時、海外の料理人が松茸をミキサーでペースト状にするということがありました。日本料理には口には出さない「決まり」みたいなものがあります。もちろん松茸をクラッシュするなんてちょっと御法度のような行為です。初めて目の当たりにした時に、考えられないし、とんでもないことだと思いました。けれど、科学的に検証するとそのままの形状よりもペースト状の方が、格段に香りは高まるということが判明したんです。

以来私の店でも、松茸の根っこの部分をピューレ状にしてご飯と共に炊くという工夫を取り入れています。こうして、海外のこれまでにない発想から、日本料理の美味しさのレベルがさらに向上していってるのです。

■料理人作家中村氏の取り組み

最近になって、京都の料亭をはじめとした日本料理店で、海外からの料理人の受け入れ制度が盛んになってきました。うちのお店にも、今年の9月から海外の料理人が半年間研修に来る予定です。日本人でも指導するのは大変なのに…と思ったんですが、もしかしたらうちで学んだ子達同士、今後海外での新たなネットワークが広がっていくかも知れません。本物の日本料理を伝え広めゆく足がかりになると嬉しいですね。

また、有志が集まり「SNT」(※)という和食を科学する取り組みも行っています。地元の食材を使用したイベントを開催したり、レストランの企画・監修したり。参画研究・講演をしています。私たちプロが持っているノウハウを使って、社会に貢献していくことをモットーとしています。

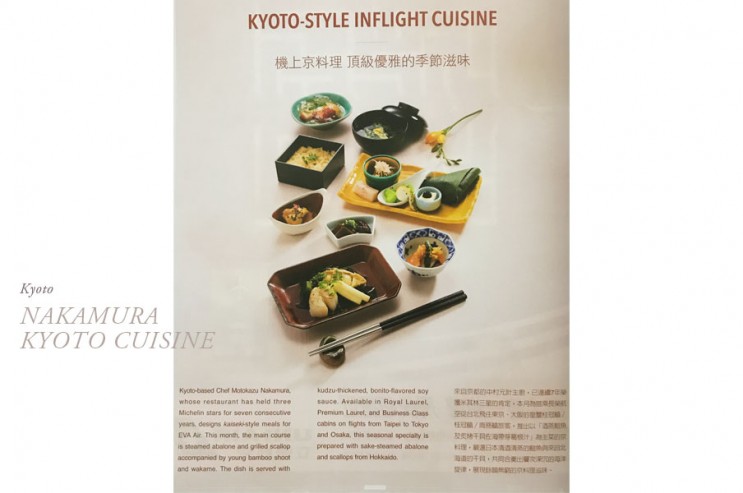

そして、3ヶ月に2回くらい、機内食の監修に台湾に行っています。機内食の監修は、世界における日本の食文化の地位を少しでも上げていくためにお引き受けさせていただきました。昔だったら、自分の店でお出ししている料理を機内食で再現することなんてできません。とお断りしていたと思います。しかし、アカデミーに参加し、日本料理を科学的に研究し、海外へ視野を向けること様々な考えを持つことが出来ました。今までの機内食とはちがう、日本料理を知ってもらえたらと思っています

■これからの日本料理界を見据えて

昔に比べて今はどこのドライブイン、休憩所、定食屋など、どのお店も一定の水準で美味しいんです。美味しい店と不味い店、その差は無くなりつつあります。これから料理人を志す上で大切なのは、味や技術だけではない、何か違うもので魅せなければなりません。何かプラスαが無いと厳しいと思います。私がアカデミーを始めた頃は活動が慌ただしく、店を空ける度に、父とよく話し合いなり喧嘩もしました。それでも15年、50年先を見据え、参加し続けてきました。地道に頑張ってきたことが評価され、価値を生み、今ようやく形になってきたと感じています。和食が世界遺産に繋がったことも大きなことだと思います。

京都は、新しいものを受け入れて変化していってる最中ですね。そうしてやがて落ち着いて、不要なものは淘汰されていく街です。まだ眠っている、日本料理ならではの価値あるものがきっと未だ在ります。これからも新しい料理法が解明され、より美味しいものを求め、美味しくする方法が生まれていくことでしょう。私は新しい発見を、受け入れ変わっていける若い世代に熱心に伝承していきます。そして京都の料理界を、活性化していってほしいと願っています。

京料理なかむら

六代目 中村元計(なかむら もとかず) 氏

<profile>

1962年 京都生まれ。東京海洋大学資源増殖学科(旧東京水産大学)卒。

料理人の修行の前に、嵯峨嵐山の「天龍寺」僧堂に禅を学びに行く。平田精耕老師に参禅師事。2年の修行を経て、なかむらに戻り父の元で料理人としての道をスタートさせる。

2013年 京都大学大学院農学研究科食品栄養科学部に入学。料理のさらなる奥深さを追求し、2年間かけて修士課程を修了する。

「京料理なかむら」は2011年から6年連続ミシュラン三つ星を獲得。

龍谷大学客員研究員。

NPO法人日本料理アカデミー海外事業委員長。

NPO法人日本料理アカデミー日本料理ラボラトリー実行委員長。

SNT(KYOTO SNT LAB.)の代表メンバー。詳しくはこちら※http://snt.kyoto/index.html

講師、TV出演、企業のメニュー開発、航空機内食プロデュースなど国内外の各分野で活躍中。

第1回和食文化京都大賞受賞。

電話 075-221-5511

店名 なかむら

住所 京都市中京区富小路御池下ル

URL http://www.kyoryori-nakamura.com/

営業時間 12:00~14:00 / 17:00~19:30

GION NISHIKAWA

祇園 にしかわ

■もてなしの心と身体が喜ぶ

にしかわの京料理

京都で生まれ育った私は、日本の美に触れる機会に恵まれ、独立するまでに三つのお店に修行に行かせてもらいました。その中で、お茶の世界から学ぶことが多くあったんです。

茶道の勉強をすると、季節の茶花(茶席に生ける花)を知る必要があり、それは即ち日本料理に相応しい飾り葉や敷き葉(装飾の植物)を知ることに繋がっていきます。客人にどうもてなしをするかということ。このもてなしの心を表すため、料理とともに四季、風習、器、茶花を調和させたしつらいを心がけていますね。

私の中での京料理は、懐石料理なんです。季節の食材から、如何にして五味五感を生み出すのか。コースでは、目でも楽しめるのは勿論のこと、塩味、甘味、酸味、苦味、旨味の味の濃淡を舌で存分に楽しんで頂けるよう意識しています。うちのお店の懐石料理は、その時期旬の食材を中心に70種類以上は使ってます。大前提として、京都の下に流れる八坂神社の御神水で出汁をひき、可能な限り地産地消。身体の内面から健康になる料理を作っています。祇園さゝ木の親方からも教わったことですが、例えば夏場だと、さっぱりした酸味のある一品から始めます。酸味が入ると消化器官に、これから食べ物が入ってきますよと信号を送ってくれるんです。暑さで食欲がなくても胃が活発に動き、栄養摂取がしやすくなるんです。冬だと温かいものからはじめて、先ず冷えきった身体を温めます。

懐石のコースのお献立の基本は、お客さんの身体のことを思って考案してます。「沢山の種類を食べることができて嬉しい。」「最近食欲無かったけど、元気になれた」と声を頂いており、嬉しい限りですね。

■三年目の転機

開店してから3年目、大きな舞台でやってみたいという想いから、全面改装しました。実は、当初は他の場所へ移転の予定で物件も決まり、図面まで仕上がっていたんですが偶然にお隣が引っ越されたんです。運命かと思いましたね。ありがたいことに人とのつながりもあって、杉原 明さんにデザインをお願いすることにもなったんですよ。約一年かけて、建坪50坪の数寄屋造りです。

この時が、設えを極めるきっかけになりました。用いる材質一つから勉強し、こだわりが一層強まりましたね。洋と和の融合など建築家が成す絶妙な空間造りを目の当たりにし、新たな視点からを学ぶことができたと思います。

近年の取り組みとしては、ANAのプロディースをはじめ、他のジャンルのシェフとのコラボレーションなどをさせて頂いております。これからも日本料理の素晴らしさを知ってもらうために微力ながらも務めていきたいですね。

■自分で気づいて、自分から動くことを伝えたい

弟子たちが紡ぐにしかわの色

お店にいる子たちに、丁寧に教えることは少ないです。それは自分で気づくことが、何よりも大切だと考えるからです。

本人が食材と向き合って調理していく。考えながら調理していくんです。私のアドバイスは最後に少しだけはいる位ですよ。教えられるばかりでは成長はありません。例えば、器一つにしても秋冬にだんだん近くなると清水焼から瀬戸焼になって…温かみのある厚みのある器になります。こういったことも、本人が知りたい!とならないと、どんなに教えても入ってこないんですよ。人間なので、どうしても料理に集中できない時もあります。私が実際そうでしたから(笑)なので、知ろうとするレベルまで上がって来いって言ってますね。

公平に与えられた修行の時間を大切にするのも殺すのも本人次第。自分で目標をもって、伸ばしていくしかないと考えています。感覚は、そこに身を投じることでしか感じられないものです。

京都の料理人は、学ぶことが多岐にわたり、それぞれが深いですね。お客さんも京都の方が多く、書など身近に極めている人が多いですね。普段の生活に、和の文化が密着しているんです。だから料理人も、準じて文化を継承していく。うちでは、会席料理をはじめ、お茶があり、書があり、季節の流れで設えを変えていったりがあります。お店で仕事をしていく中で、全てを修得していってほしいです。

日本料理というの枠の中で、お茶・書・花もあるなかでどうやって己の色を出していくのかは大変なことだと思います。やりたいことは、皆少しずつ違うものです。実際お店をもって、いざ日本料理界に杭となって出てみると、打たれる事もでてくるでしょう。精神的に、打たれ強くなっていかないといけない。自分の中で道を決めて、信念をもって進んでいく。そうすると、やがて周りは気にならなくなって、自身がぶれなくなっていくんです。そういう料理人になってほしいですね。嬉しい事に、うちから独立した料理人は各地で活躍してくれています。にしかわで修行をした子が、新たなる発信してくれているのが負けるわけにはいかないなと刺激になりますし、励みになっています。

うちのお店のモットーは“間口は広く出口は高く”です。近年の人気店には、機会があれば店舗を大きく広げていって欲しいですね。一人より二人、二人より三人と言います。志を同じにする仲間とともに切磋琢磨し、どんどん新しい息吹を自身のお店に吹き込んでくれることを期待しています。そして、自分のお店に来たいと待ち望んでいるお客さんを出来る限り迎え入れて、もてなしていただきたいと願っています。

八寸

雅な世界が目の前に広がる。春慶塗の敷折膳が惹きつける。夏越祓をイメージした茅の輪。京うちわをモチーフに夏を演出。いずれも手の込んだ、豪華な一品が煌びやかに並ぶ。

椀物

鱧と賀茂茄子。京都の伝統の味を大切にしたしみじみとした美味しさにほっと一息つく。

鮎の若さ焼き

みずみずしい笹の下には、炭とほうじ茶が。香ばしく燻された鮎を堪能。

カウンター

カウンター内には茶を点てるための炉。また厨房には、主人たっての希望で火力の強いおくどさんを設置。

デンマーク製アンティークの椅子と京都の古が調和する空間。 奇想の絵師、長沢芹雪の絵がインパクト大。

カウンターでも個室でも庭園が配置され外を見ることができる。

祇園 にしかわ

店主 西川 正芳(にしかわ まさよし) 氏

<profile>

1975年 京都・室町で生まれる。

祖父は友禅の絵付け職人。幼少より京都の料亭や美術館など文化に触れあう。

高校卒業後、社会人野球を経て修行へ。

25歳 名店【祇園さヽ木】などで修業し、

28歳【わらびの里】料理長など歴任。

2008年、33歳の時【祇園にしかわ】を開店。、親しみやすい笑顔と気さくな語り口で客人をもてなす。

2012年 店舗を個室、庭園を備えた数寄屋造りに全面改装。

電話 075-525-1776

店名 にしかわ

住所 京都府 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町473

URL http://r.goope.jp/gion-nishikawa

営業時間 12:00~15:00 / 18:00~20:00

定休日 日曜日、月曜日のお昼(日曜が祝日の場合は翌日)